「SDGs書籍の著者に聞く」と題したリレー形式のオンラインイベント(主催:朝日新聞社/共催:SDGsジャパン)の第5回が3月11日に開催された。今回のテーマは「ローカル」。登壇したのは、博報堂DYホールディングスのCSRグループ推進担当部長・川廷昌弘氏と、SDGs-SWYの共同代表・高木超氏だ。両者は、日本の地方自治体に必要なのは、「ローカライズ」(SDGsを自分ごとと捉えること)と、地元の住民や企業を巻き込む姿勢だと意見を交わした。

169のターゲットも日本語に!

「ローカライズすることで、手の届かないような遠い問題が、初めて腹に落ちてくる」

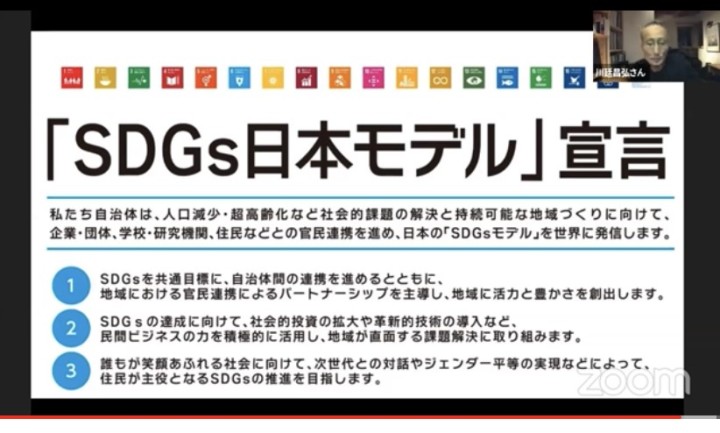

こう語るのは、「未来をつくる道具 わたしたちのSDGs」(ナツメ社)を2020年9月に出版した川廷氏だ。SDGsに含まれる17のゴールの日本語訳に携わった経験から、いま必要なのは、ゴールの下に存在する169のターゲットも日本語に直すことだという。

「17のゴールが道具箱だとすると、(実際に使う)道具は169のターゲット。これらを、国や地方自治体、民間企業や個人がローカライズできるようにしたい」(川廷氏)

実際、169のターゲットの日本語化は進んでいる。川廷氏らが完成させたターゲット文の日本語訳をもとに、アイコンづくりに移ったのだ。全国の子どもと若者からアイデアを募るため、2020年6月から11月まで「SDGs169ターゲットアイコン日本版制作プロジェクト」を実施。完成したアイコンは、2021年3月に発表予定だという(編集部注:オンラインイベント後の3月26日に発表されたアイコンはこちら https://www.asahi.com/ads/sdgs169/result/)。

川廷氏の着眼点はもう一つある。SDGsを「持続可能な開発目標」と日本語で表す時の、「開発」という言葉だ。川廷氏からみて、開発とは、人間が持つ可能性を開いていくこと。つまり、個人が夢やモチベーションを持ち、能力が発揮できる環境をつくることを指す。この役目を担うのが、ローカルの視点では地方自治体になる。

自治体が気をつけるべき三つのこと

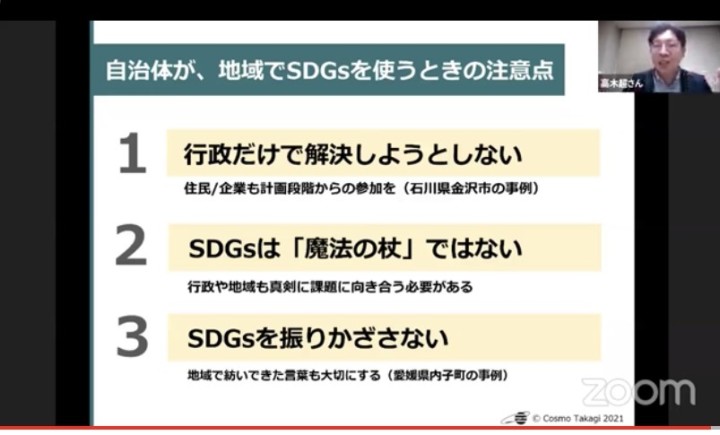

とはいえ、やみくもにSDGsを取り入れればよいということではない。「まちの未来を描く! 自治体のSDGs」(学陽書房)を、川廷氏と同じく2020年9月に出版した高木氏は、地方自治体がSDGsに取り組む際の注意点を三つあげる。

一つめは、地域課題を自治体だけで抱え込まないことだ。高木氏は「行政の中で閉じてしまいがちな課題を、外に開くことが大切。(SDGs達成に向けた)政策が決まったあとではなく、企画の段階から、地元の住民や企業の声を聞くべき」と訴える。

オープンにするのは地域課題に限らない。高木氏は、地方自治体のSDGs政策を住民も評価できる「参加型評価」を紹介。住民が「何のためにやっているのか」と問いを投げかけることが、自治体の意識を変えると説明する。

二つめは、SDGsを万能な「魔法の杖」として捉えないことだ。「SDGsに取り組めば、地域の痛いところや、本当は見て見ぬふりをしたいところがあぶり出される。向き合う覚悟が必要」(高木氏) 三つめは、SDGsという言葉を振りかざさないことだ。高木氏は、地域ごとに昔から紡いできた言葉を残しながら、SDGsを浸透させるべきだと語る。とくに高齢者は、SDGsが横文字の英語というだけで、拒否反応を示すことが多いという。

「動かない」自治体をどう動かすか

地方自治体とひと言で言っても、先進的にSDGsに取り組むか、まだ様子見の段階か、大きく二つに分かれるのが現状だ。登壇した両者は、「動かない」自治体をどう動かすかについて議論を進めた。

川廷氏が訴えるのは、地方自治体の組織づくりのあり方だ。理想は、トップである知事や市町村長がSDGsを率先して取り入れ、その下で働く職員へ波及させるトップダウン形式だという。

神奈川県のSDGs推進担当顧問も務める川廷氏は、トップダウンの効果が表れたエピソードを明かす。同県が2018年に発表した、「かながわプラごみゼロ宣言」の裏側だ。宣言の発端は、鎌倉市由比ガ浜に打ち上がったシロナガスクジラの赤ちゃんの胃から、微量のプラスチックごみが見つかったことだった。

「(同県の)黒岩知事は、宣言を出すことを(顧問の私が)進言した場で即決し、わずか4日で記者発表。県職員らは『クジラからのメッセージ』を受け取り、知事のもとで団結した」(川廷氏)

一方、高木氏は、自治体の職員らが、自治体レベルでSDGsにどう取り組みたいかを率直にぶつけ合うべきだと指摘。その際に大切なのは、SDGsの一つのゴールにとらわれず、他のゴールとどうつながるかを、俯瞰(ふかん)的に見て意見することだという。 さらに高木氏は、SDGsを取り入れる自治体に対して、ある新たな人材が人間関係のカギを握ると話す。それは、SDGsの概念と地方自治体、地域住民の「三つの思い」をつなぐ存在だ。高木氏はそれを「思いを翻訳する人」と表現する。

「問いをつくる力」は必須

SDGsの達成期限である2030年とコロナ禍を乗り越えた、未来の自治体のために、いまできることは何か――。

川廷氏は、10年後やその先に、どんな自分になっていたいかを考えることだと話す。「なりたい自分に向けて、いま何をするか。自分が満足していない状態で、世のため人のためは続かない」と強調する。

高木氏は、地域の行政を支えるべき幅広い層が、「問いをつくる力を身につけること」だと口にする。現状を当たり前だと思わず、何をどうすべきか常に考えてほしいと語る。(朝日新聞「2030 SDGsで変える」から転載)