- 夜明け前からスーパーに並んでも食料は手に入らない!? 悪化の一途をたどるベネズエラ危機

- 【環境と開発の接点(11)】テーブルマウンテン、エンジェルの滝‥‥、エコツーリズムで人生が一変した先住民~「金の採掘者」から「ガイド」になった!~

- 【環境と開発の接点(8)】エコロジーとエコノミー、環境意識とGDPは比例するのか~「環境クズネッツ曲線」を検証してみた~

- 中南米の日系企業、業況が厳しいのはベネズエラ・チリ・アルゼンチン

- 1000枚の紙幣で作ったポーチを450円で販売! ハイパーインフレ続くベネズエラから逃げた男の生きる術

- 世界各国で「最もググられたこと」をまとめたマップ、ステレオタイプを表現?

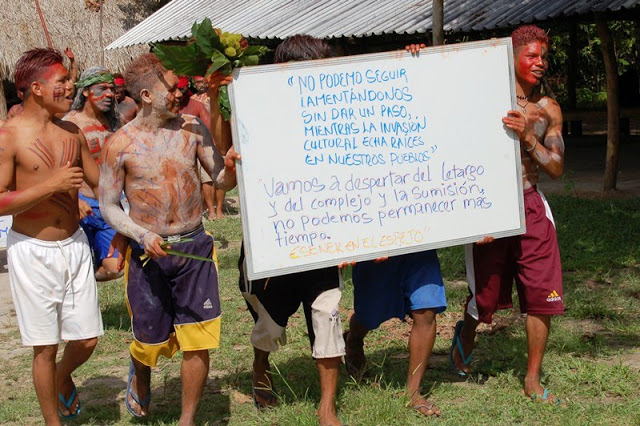

ジェクアナの男。伝統的化粧の仕方は比較的カラフルだ

ジェクアナの男。伝統的化粧の仕方は比較的カラフルだラテンアメリカの歴史を変えた日。それが1492年の10月12日だ。クリストファー・コロンブスが、現在はバハマのサンサルバドル島(スペイン語で「聖なる救世主」の意。もちろん後に命名された)を“発見”し、上陸したのが、519年前のきょう(10月12日)だった。

ラテンアメリカの多くの国で10月12日は祝日となっている。ただ名称はさまざま。この祝日の呼び方に微妙な意味が込められている事実は日本では意外と知られていない。

「アメリカ大陸発見の日」と命名したのがチリとコスタリカ。同じ路線で「アメリカの日」と呼ぶのはホンジュラス、ウルグアイ、ベリーズだ。米国ではずばり「コロンブスの日」。

旧宗主国であるスペインはというと、「hispanidad(イスパニダー)の日」。スペイン語の「イスパニダー」(英語ではhispanicity)は日本語にしにくい単語だが、あえていえば「スペイン文化の影響が及んでいること」と訳すことができるだろう。スペインの視点に立つならば、アメリカ大陸に広がったスペイン文化の“すごさ”を称賛しているわけだ。しかしなぜか、エクアドルでも「イスパニダーの日」と呼ばれる。

“最初に発見された”バハマでは「バハマ発見の日」。確かにバハマ人の人種構成をみると、黒人85%、白人 12%などとなっている。先住民は強制労働や疫病にかかるなどして死に絶えてしまった。だがそうはいっても、この名称は植民地支配の名残を感じざるを得ない。

「民族(人種)の日」と称するのは、アルゼンチンとコロンビア。「人種」という単語が何を指すのかは解釈次第だが、スペインの血を意味すると考えるのが妥当だ。その証拠に、ベネズエラでもかつて10月12日は「民族の日」と呼ばれていたが、脱・覇権主義を唱えるウゴ・チャベス大統領は、コロンブスのアメリカ発見をたたえるのはいかがなものか、との理由から、視点を逆転させ、「インディヘナ(先住民)の抵抗の日」へと名称を変えた。ニカラグアでも同様の呼び方だ。

ベネズエラは、コロンブスが「南米」で唯一上陸を果たした国。東部には、世界一の落差を誇るエンジェルフォールやテーブルマウンテンの「ロライマ」など、未開の大地がどこまでも広がっている。そこにはいまも多くのインディヘナが暮らす。

そうした場所に、イエズス会を母体とするNGO「カウサアメリンディア」が経営し、全学生がインディヘナである「ベネズエラインディヘナ大学(UIV)」(ベネズエラ・ボリーバル州タウカ)がある。UIVで10月12日、どんな催しが行われているのかを写真とともにお届けする。